「お弁当に何を入れるか考えるのが大変」、「お弁当を上手に詰められない」と、日々のお弁当づくりに悩んでいる方も多いのでは? そこで、料理家・弁当コンサルタントの野上優佳子さんに、お弁当を悩まずにつくるための基本のルールやアイデアを教えてもらいました。

お弁当には何を入れる?悩まないための基本ルール

まずは、ご飯とおかずのバランスや、見栄えが良くなる彩り、飽きがこない味付けの組み合わせなど、お弁当に何を入れたらいいか迷わないための基本ルールを紹介します。

・ご飯:おかず=1:1。おかずは主菜1品+副菜2〜3品の組み合わせに

お弁当の中身の基本は、ご飯とおかず。ご飯とおかずの割合は1:1を目安にしましょう。おかずは、肉か魚の主菜を1品 +野菜や卵の副菜を2〜3品入れるとバランスが良いです。

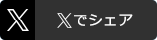

・お弁当の彩りは「5色ルール」を意識して見栄えアップ

お弁当の中に「赤・黄・緑・白・黒(茶)」の5色があると、彩りのよい美味しそうなお弁当になります。

5色というと難しく感じるかもしれませんが、あまり厳密に考えなくても大丈夫。例えば「赤」ならオレンジなどの近い色でもOKですし、赤はとても強くて目立つ色なので、糸唐辛子や一味唐辛子などを添えるだけでも十分目を引いてくれます。

5色を入れるのが大変なときは、「茶」の主菜と「緑・黄」の副菜を入れられれば十分。茶色のおかずには食欲をそそられますし、緑色のおかずがあるとフレッシュな印象に、黄色いおかずはお弁当全体のトーンを明るくしてくれます。

・おかずは「しょっぱい」「甘い」「酸っぱい」を組み合わせて

お弁当に入れるおかずの味のバランスを考えるなら、「しょっぱい」「甘い」「酸っぱい」の3つの味付けを組み合わせるのがおすすめです。

例えば、メインを「しょっぱい」生姜焼きにしたら、副菜は「甘い」カボチャの煮付けと、「酸っぱい」お漬物にするなど、違う味付けのおかずを組み合わせます。しょっぱいおかずはご飯が進みますし、甘いおかずは箸休めに、そして、酸っぱいおかずがあれば、口のなかがさっぱりして味がリセットできるので、最後まで飽きずに食べられます。

また、基本的に冷めた状態で食べるお弁当は、どうしても香りが弱くなりがち。「酸っぱい」の中でも、レモンや柚子といった柑橘類など香りのいい食材を添えられると、お弁当がワンランクアップします。

簡単で彩りもバッチリ!お弁当に便利なおかずレシピ

手軽に作れて彩りを豊かにしてくれる、お弁当におすすめな野菜のおかずを紹介します。細かい分量は気にしなくてOK。簡単なのでぜひ試してみてください。

・彩り豊かな「野菜の焼き浸し」

好きな野菜を食べやすい大きさにカットしたら、フライパンで多めのごま油と絡めて炒めます。ポン酢やめんつゆなどの調味料をかけて浸せば完成です。パプリカやなすなど数種類の野菜で作れば簡単に彩り豊かに。3日か4日程度で食べ切れる量にしましょう。

・香りもさわやかな「野菜の甘酢漬け」

食べやすい大きさに切った野菜に軽くお塩をして、すし酢に漬けるだけ。お好みで鷹の爪や昆布を入れたり、冬の時期ならレモンやゆずの皮をちょっと刻んで入れるのもいいですね。野菜と一緒にうずらの卵を一緒に漬けるのもおすすめです。

にんじんなどのかための野菜を漬ける時は、先に湯通しをして水気を切った上で漬けるようにしましょう。すし酢をレンジで軽く温めておくと、早く漬かりやすくなるのでおすすめです。作り置きもOKで、一週間程度は十分美味しく食べられます。

お弁当にシャキシャキした食感のおかずがあると、食べ応えがあって早食い防止にもなりますよ。

簡単!お弁当の詰め方のコツ

次に、お弁当の詰め方のポイントをご紹介します。

・お弁当の基本の詰め方:ご飯→主菜→副菜の順番で詰める

お弁当に詰めるときは、ご飯→主菜→副菜の順に。占める面積の大きいものから詰めていくと簡単で、すき間なく詰めればお弁当を持ち運んでもズレにくいです。

ご飯を斜面になるように盛り、立てかけるようにおかずを詰めることで、全部のおかずの顔が見えてぐっと見栄えの良いお弁当になります。

・ご飯を真ん中に置く“3分割法”も簡単でおすすめ

ご飯を左半分、おかずを右半分に詰めるのがベーシックな詰め方ですが、ご飯を真ん中にして左右におかずを詰める“3分割法”もおすすめ。左右でおかずを分けて詰められるので、盛り付けも簡単。おかず同士の味が混ざりにくくなるのもポイントです。

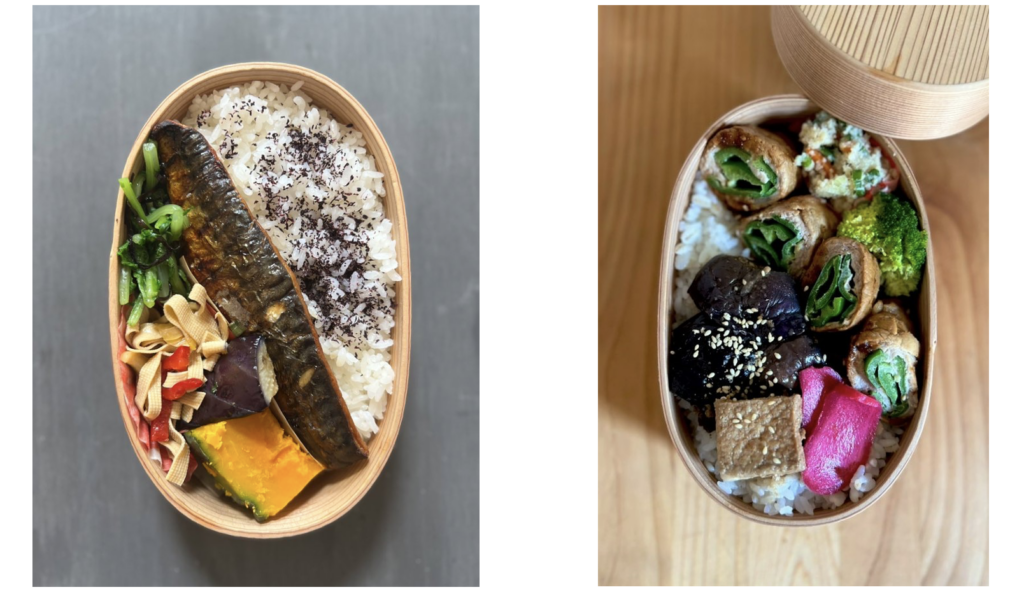

・「たて」「よこ」「ななめ」のラインを意識して詰めるときれいに

さらに、お弁当は「たて」や「よこ」、「ななめ」のラインを作るように詰めると見栄え良く見えます。お弁当の詰め方のアイデアとして、ラインを意識したお弁当の詰め方のパターンを写真でご紹介します。

―たてのライン

―よこのライン

―ななめのライン

【番外編】お弁当箱の選び方

お弁当箱にも様々な種類があります。お弁当箱をそれぞれの特長と合わせていくつか紹介しますので、自分に合うお弁当箱を見つけてみてくださいね。

・仕切りがあるタイプ

中に仕切りがあるタイプのお弁当箱は、ご飯やおかずを分けて詰められるので食べやすいです。おかず同士の味を混ぜたくない人におすすめです。

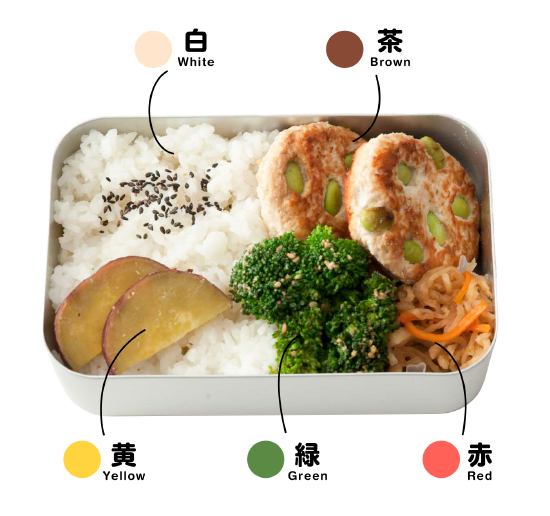

・曲げわっぱ

スギやヒノキなどの天然素材で出来ている曲げわっぱは、美しさはもちろん、通気性や吸湿性に優れているのが特長。おかずから出る余分な汁気を自然に吸ってくれるので、お弁当が傷みにくくもなります。

・ステンレス製

ステンレス製のお弁当箱は、ニオイ移りが気になりにくく、汚れも落としやすいのでお手入れが簡単。食べ終えてからお弁当箱を洗うまでに長く時間が空いてしまうような人にも特におすすめです。

・保冷剤つきのタイプ

お弁当を持ち運ぶ際、お弁当が傷まないよう保冷剤を使っている方は多いかと思いますが、最近は、蓋自体が保冷剤になっているお弁当箱もあります。保冷剤を別で用意しなくていいので便利です。

お弁当づくりを無理なく続けるために

お弁当づくりを大変に思うときもあるかもしれませんが、毎回100点満点を目指す必要はまったくありません。「お弁当はあくまで朝食と夕食のつなぎ」くらいに考えて、栄養バランスが少しくらい偏る日があっても良いのです。

冷凍食品に頼るのも手ですし、おかずだけ準備しておにぎりはスーパーやコンビニのもので済ます、という日があっても良いでしょう。もちろんしんどいときはお弁当づくりをお休みしても大丈夫。自分がラクにできるやり方を見つけるのが、お弁当づくりを無理なく続けるコツです。

お弁当づくりは手袋を使うと安心

お弁当を作るときは、食中毒対策のためにも手袋を使うのがおすすめ。「ファミリー お料理にぴったり手袋」なら伸びる素材で指先にフィットするので、素手感覚で快適。手袋を使えば、おにぎりも握りやすいですよ。

取材協力:弁当コンサルタント・料理家 野上優佳子さん

ネットエディターやライターを経て、2011年、「食・健康・地域」をキーワードに子供達が笑顔で暮らせる未来をつくることを目指し、株式会社ホオバル設立。料理家・弁当コンサルタントとして新聞、雑誌、TV、ラジオ、ウェブ、全国各地での講演など多メディアで活動中。弁当箱のプロダクト開発や商品アドバイザーなども行っている。30年以上お弁当を作り続け、300個以上のお弁当箱を使用した経験に基づき、実際に日々お弁当を作る母としての目線から実用性と汎用性の高いレシピと洞察が好評を博している。

ホオバルHP:https://www.horbal.jp

X:https://twitter.com/nogami_y

Instagram:https://www.instagram.com/yukakonogamis

Facebook:https://www.facebook.com/mealinsight/